「ストキャスティクス」の使い方、RSIと同じところ違うところ

更新:2020年04月12日

こんにちは、NTAA認定テクニカルアナリストの管理人です!

ストキャスティクスではラインの名前だけでなく、

「スロー」の意味も親しみづらいものでした!

でももう名前のことは諦めて、ハイローオーストラリアで前向きに使っていきましょう(^^)/

前回書けなかった「ストキャスティクスの基本的な使い方」をRSIと比べながらご紹介します。

目次

- これがストキャスティクスの3つの使い方です

- ここで「%Kってなんだっけ?」な、おさらい

- 1.ストキャスティクスの「買われすぎ売られすぎ」

- 2.ストキャスティクスの2本のラインの関係を使う方法

- 3.ストキャスティクスのダイバージェンスを使う

- まとめ!RSIとの違いとどちらを選ぶか?

〇 これがストキャスティクスの3つの使い方です

ストキャスティクスの使い方は、ほぼRSIと同じですが、

2本あるので、分析方法が広がるのが良いところです。

大きく分けると以下の3つの使い方があります。

1・「買われすぎ売られすぎ」をみる

2・2本のラインの関係(ゴールデンクロス、デッドクロス)をみる

3・ダイバージェンスをみる

とってもシンプルです!

-------------------------------------

※ストキャスティクスがどういうオシレーターなのかは、

『「ストキャスティクス」はRSIよりもちょっと賢そうなオシレーター?!』

こちらの記事で復習しておいてくださいね。

-------------------------------------

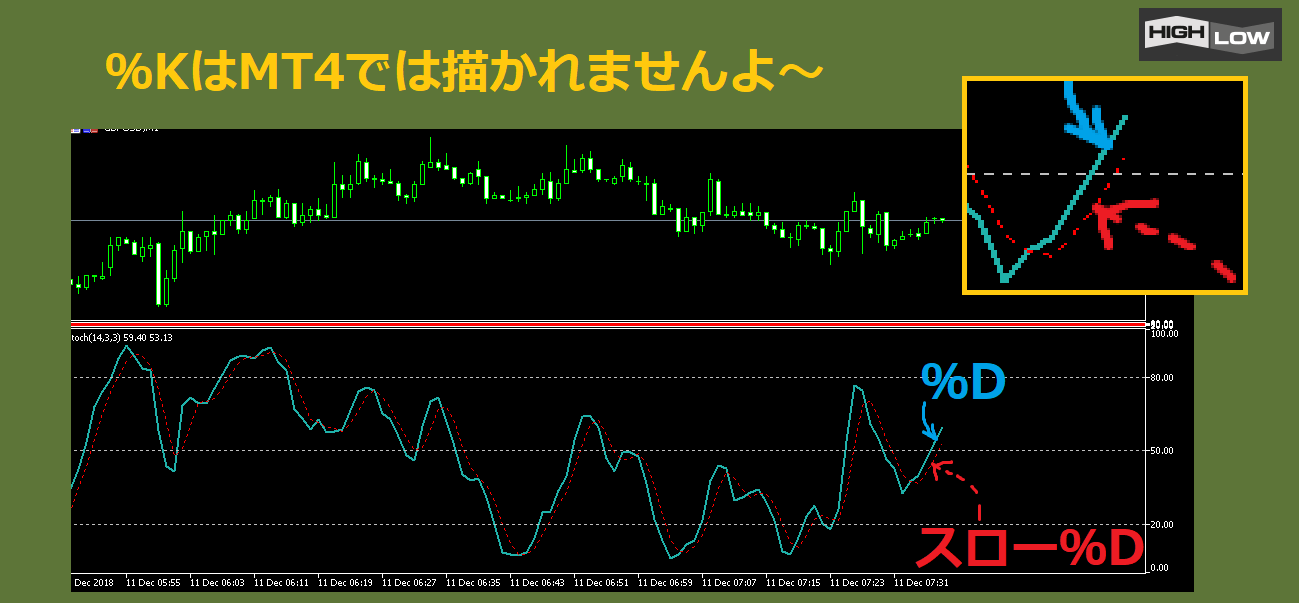

〇 ここで「%Kってなんだっけ?」な、おさらい

ここでもう一度だけ、MT4にストキャスティクスの2本のラインが描かれるまでをおさらいしましょう。

(%Kは期間の値幅と今の価格の比率でしたね)

・最初に%Kの値を出すが、それはMT4には描かれない。

・次に%Kの移動平均線のような%Dを出し、MT4に描く。

・最後に、%Dの移動平均線を出し、MT4に描く。(これがスロー%D)

MT5でも同じです。

これが2本のストキャスティクスのラインの意味です。

〇 1.ストキャスティクスの「買われすぎ売られすぎ」

ここから3つの使い方をお話していきます。

同じ期間に合わせたRSIと比べながらみていきましょう。

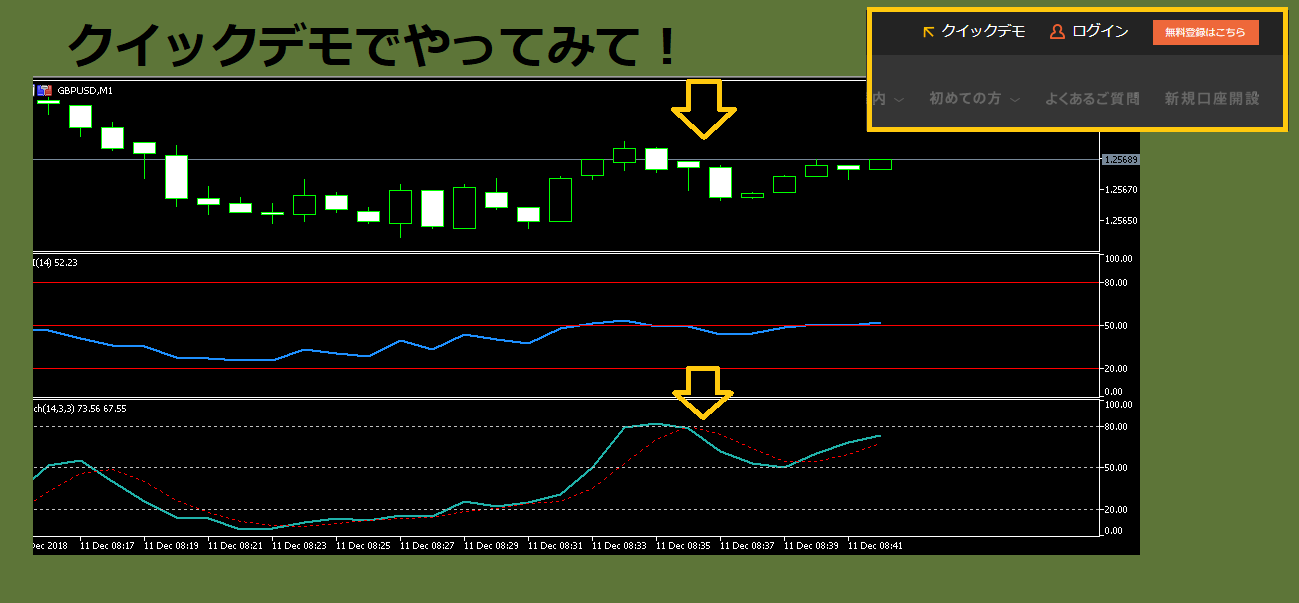

上の図を見てくださいね(^^)/

RSIの期間「14」に対し、ストキャスティクスも%Kを「14」にしました。

「買われすぎ売られすぎ」をみるための上下のラインもそれぞれ「80」「20」に合わせました。

これをレベルラインといいます。

そして、以下のように使います。

レンジ相場に限ります!

・「80」ラインよりも上にあるときは「買われすぎ」で、次の下降に備える。

・「20」ラインよりも下にあるときは「売られすぎ」で、次の上昇に備える。

売買タイミングがすぐに来るというわけではありません。

それから、MT4装備のままだとレベルラインは「70」「30」になっています。

好みは人それぞれですが、

「70」「30」のほうがシビアなので、信頼度は高いかもしれません。

※過去記事「RSIの設定方法」 (注1)

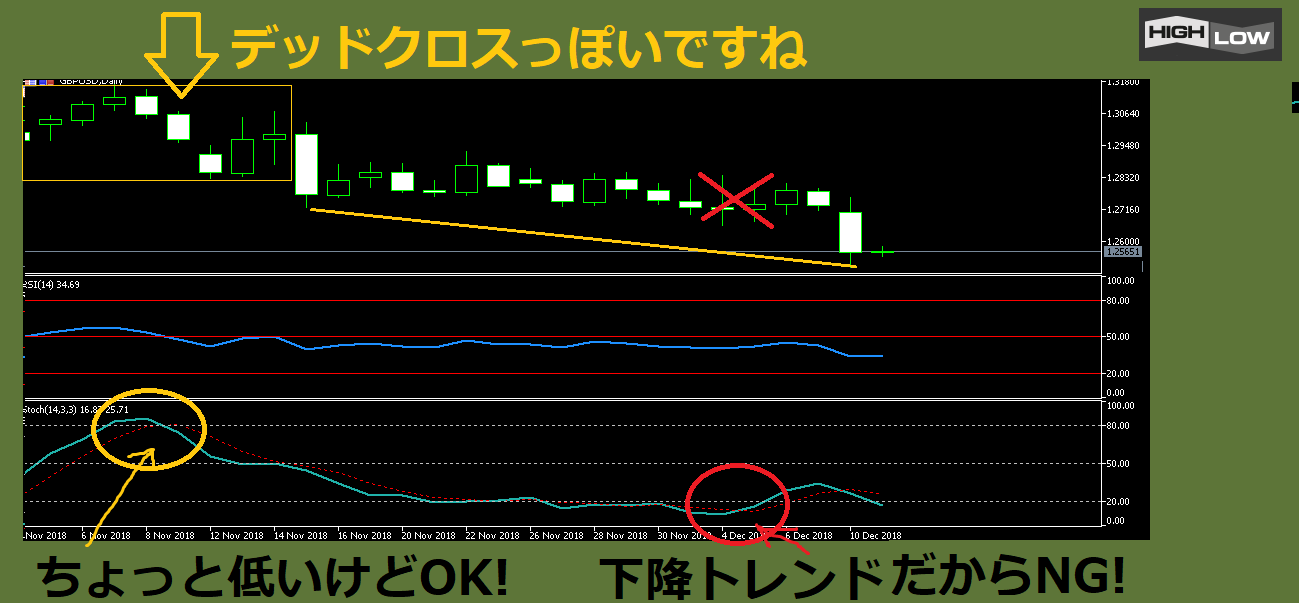

〇 2.ストキャスティクスの2本のラインの関係を使う方法

次は、ストキャスティクスを作っている2本のラインの使い方です。

ここがRSIとの最大の違いかも!

この2本は、最初におさらいしたように「移動平均線とそのまた移動平均線」なので、

使い方は移動平均線やMACDをイメージすればわかると思います。

具体的な使い方は以下になります。

こちらもレンジ相場のときです!

・ラインが2本とも「80」の上にあり、かつ%Dがスロー%Dを上から下に突き抜けたら、売りシグナル

・ラインが2本とも「20」の下にあり、かつ%Dがスロー%Dを下から上に突き抜けたら、買いシグナル

移動平均線のデッドクロスやゴールデンクロスの使い方とよく似ています。

それに合わせてオシレーターの特徴である「買われすぎ売られすぎ」も

一緒に見ることができるので楽なんですよね(^^♪

※過去記事「移動平均線の使い方」 (注2)

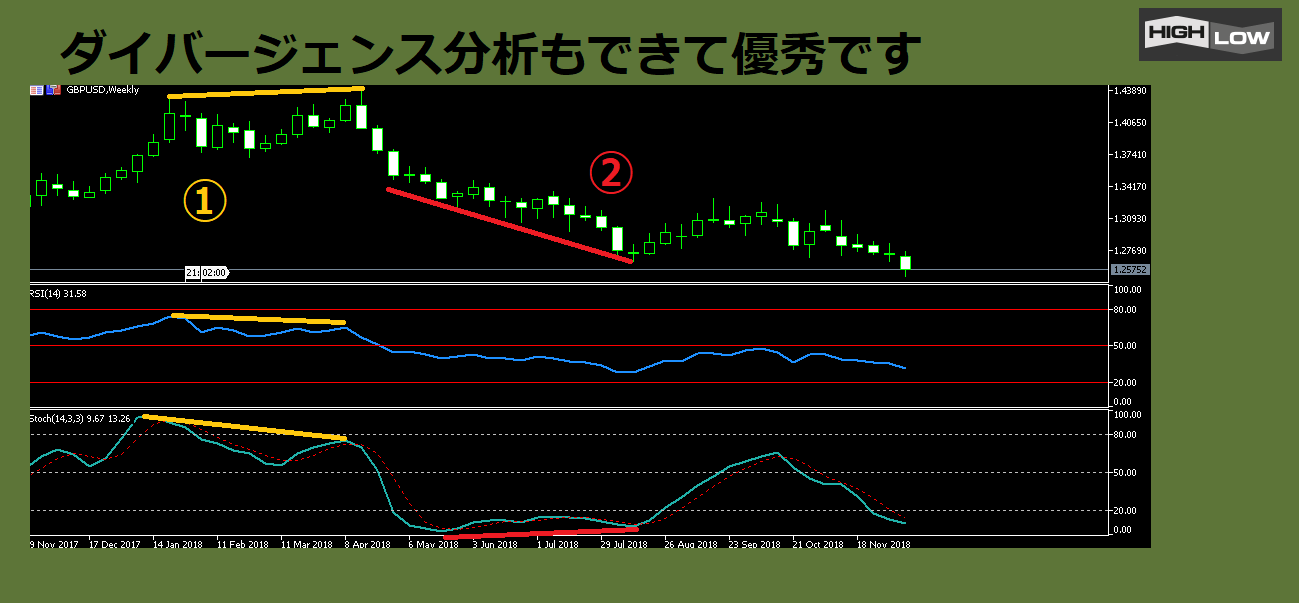

〇 3.ストキャスティクスのダイバージェンスを使う

ダイバージェンスなので、トレンドができているときに使います。

トレンド相場で使うのはこのパターンだけということですね(^^)/

・上昇トレンドで使う。

チャートが高値を切り上げているときにストキャスティクスが高値を切り下げているなら、次の下降トレンドの準備をする

・下降トレンドで使う。

チャートが安値を切り下げているときにストキャスティクスが安値を切り上げているなら、次の上昇トレンドの準備をする

いずれも、「次のトレンドの準備をする」だけであって、

「次は必ずトレンドが変わる」という意味ではないので注意しましょう。

上の図は、RSIと比べたダイバージェンスの出方です。

たまたまなのですが、(2)と書いた赤いラインのダイバージェンスでは、

RSIはうまく出してくれませんでしたね。

注意点としては、ストキャスティクスが敏感すぎるのにも気を付ける必要があり、

毎回ダイバージェンスどおりになるとは限らないことです。

※ダイバージェンスとは (注3)

※過去記事「ダイバージェンス」 (注4)

〇 まとめ!RSIとの違いとどちらを選ぶか?

ここまでストキャスティクの使い方でした。

もしハイローオーストラリアのときに使ったことがなければ、

まずはクイックデモをしてくださいね。

RSIとの違いはラインが2本なのと、ズバリ「ストキャスティクスのほうが敏感で大きく動く」ことです。

それで、微妙な動きを捉えたい「30秒」~「5分」くらいまでのハイローオーストラリアに向いています。

(通貨や時間帯で合わないときもあり)

それから、パラメータ設定についての補足です。

レベルラインは「70」「30」のときも同じ使い方ができますが、シグナルが出るのが遅くなります。

ハイローオーストラリアのクイックデモをしながら好きなほうに決めてください。

参考までに、管理人は「70」「30」で使っています。

・ストキャスティクスがRSIと同じところは「使い方」。

・違うところは「ラインが2本ある」でした。

次回も実践で使える知識をお送りします!

お楽しみに。

-------------------------------------

※以下の記事で復習しておいてくださいね。

「フラッシュ・クラッシュ相場でのトレード方法とストキャスティクス」

「価格は集合知の結果?!ストキャスティクスで読み解く」

-------------------------------------

■■■■脚注■■■■

(注1)点線を極める!「RSI」の70%の意味と設定方法と使い方

HighLow公式サイト口座開設

最新攻略法投稿

どうせインジケーターは当たらないでしょ?ならこうしましょう!

(更新:2021年11月25日) こんにちは、NTAA認定テクニカルアナリストの管理人です! ハイローオーストラリアをトレードするとき、 頼りにするのがRSIやMACDなどのインジケーター! でも、highlowがハズレて損失になることだってあるし、 「MT4のインジケーターって当たらない!」 とやる気を失っていませんか? それならいっそ、こうしましょう。

[続きを読む]

クッション機能もある海外業者の口座は今すぐ作っちゃおう

(更新:2021年11月24日) こんにちは、ファイナンシャルプランナーのchieです! 海外FXって、有利そうなボーナスに見えても 実際はトレードで使えないという苦情も目にしますね! 口座開設を迷っている人は速攻で逃げてしまいそうな噂です! 今回は、トレードで急にゼロカットに引っかかるようなことのない、 安全なクッション機能についてです。

[続きを読む]

ボリンジャーバンドが信用できるようになる【コンビ技】まとめ【3】

(更新:2021年10月26日) こんにちは、NTAA認定テクニカルアナリストの管理人です! ここまでボリンジャーバンドとMACDがお互いに補い合うトレードアイデア【コンビ技】をご紹介しました! ボリンジャーバンドの使い方をネットで知り「簡単だ」と自己流でやって失敗したことのある人は、 これでボリンジャーバンドを信頼できるようになったかもしれませんね! 今回は、これまでの手法を一覧にまとめながら、 どこが期待値につながるか押さえておく復習回です。

[続きを読む]

最新ブログ投稿

【デメリット】もあるバイナリーオプションとつきあうには

(更新:2021年11月17日) バイナリーオプションをするのは、デメリットと背中合わせだな! FXもそうだが、悪いはまり方はしたくない! 「やめることができない」 こんな状態になってしまわないように気を付けたい。

[続きを読む]

【FlameChart使ってみた】勝てるぞ?!

(更新:2021年10月07日) 初心者の味方Tボーンです! MT5のインディケータのなかで、 炎が噴き出しているような変なインディケータをみつけた! 名前は「FlameChart」だ! 動き続けているぞ? これは、公式の説明にもないみたいだな。

[続きを読む]

【新政権誕生?】ゲームチェンジの予感が当たるか?

(更新:2021年09月16日) 初心者の味方Tボーンです! 日本の総理が辞めると言った! パラリンピックも終わった! 9月になったら日経が上がっているな! 政権交代に期待しているのかもしれない。

[続きを読む]

HighLow公式サイト口座開設